Digital Detox und Dopamin: So regenerierst du dein Gehirn

Digitale Überreizung und das Gehirn

Wir leben in einer Ära permanenter Vernetzung. Smartphones, Tablets und Laptops sind zu ständigen Begleitern geworden – ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder sogar im Schlafzimmer. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2023 verbringen Erwachsene in Deutschland im Schnitt mehr als vier Stunden täglich vor Bildschirmen, Jugendliche oft sogar fünf bis sieben Stunden. Hinzu kommen dutzende kurze Momente: Ein schneller Blick aufs Handy, eine neue Benachrichtigung, ein „kurzes“ Scrollen durch Social Media. Studien zeigen, dass wir im Durchschnitt über 90 Mal am Tag unser Smartphone entsperren – meist automatisch und ohne bewusste Entscheidung.

Diese allgegenwärtige Nutzung ist längst mehr als nur ein Lifestyle-Phänomen. Immer mehr Forschung deutet darauf hin, dass die ständige digitale Reizflut tiefgreifende Auswirkungen auf unser Gehirn hat. Neurowissenschaftler:innen sprechen von einer „kognitiven Dauerbeschallung“, die unsere Aufmerksamkeitsspanne verkürzt, unser Belohnungssystem überfordert und unser Stressniveau erhöht. Wir leben in einem Zustand permanenter Ablenkung, der nicht nur unsere Produktivität beeinträchtigt, sondern auch unsere psychische und körperliche Gesundheit belastet.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht ein Molekül, das oft als „Glückshormon“ bezeichnet wird, obwohl es eigentlich viel mehr ist: Dopamin. Dieser Neurotransmitter reguliert nicht nur unser Belohnungssystem, sondern auch Motivation, Lernen und Entscheidungsfindung. Digitale Plattformen und Apps sind gezielt darauf optimiert, dieses System anzusprechen – mit Push-Nachrichten, Likes, endlosem Scrollen und unvorhersehbaren Belohnungen.

Die Folge: Unser Gehirn gewöhnt sich an einen stetigen Strom kleiner Dopaminschübe. Was früher ein echter Höhepunkt war – ein erfolgreiches Projekt, ein persönliches Lob – wird durch die ununterbrochene Mini-Belohnungskette entwertet. Wir fühlen uns oft ausgelaugt, unkonzentriert und nervös, ohne zu verstehen, warum.

In diesem Artikel werfen wir einen tiefen Blick auf die neurobiologischen Grundlagen von Dopamin, erklären, wie digitale Medien unser Gehirn beeinflussen und zeigen, wie Digital Detox helfen kann, das Gleichgewicht im Belohnungssystem wiederherzustellen und unsere mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Dopamin: Neurobiologische Grundlagen und Wirkung

Dopamin ist einer der wichtigsten Neurotransmitter unseres Nervensystems. Oft wird es fälschlicherweise als „Glückshormon“ bezeichnet, doch diese Bezeichnung greift zu kurz. Tatsächlich ist Dopamin weniger für das Empfinden von Glück verantwortlich, sondern vielmehr für Motivation, Lernen und das Streben nach Belohnung. Es ist der chemische Treibstoff, der uns antreibt, Ziele zu verfolgen, Gewohnheiten zu entwickeln und Handlungen zu wiederholen, die uns kurzfristig oder langfristig Vorteile bringen.

Im Gehirn wird Dopamin vor allem in vier zentralen Bahnen freigesetzt:

- Mesolimbische Bahn: Vom ventralen Tegmentum (VTA) zum Nucleus accumbens – sie ist der Kern unseres Belohnungssystems und wird aktiv, wenn wir etwas Angenehmes erleben.

- Mesokortikale Bahn: Verbindet das VTA mit dem präfrontalen Cortex und ist entscheidend für Impulskontrolle, Entscheidungsfindung und Planungsverhalten.

- Nigrostriatale Bahn: Wichtiger Bestandteil für motorische Steuerung, insbesondere bei Erkrankungen wie Parkinson relevant.

- Tuberoinfundibuläre Bahn: Reguliert hormonelle Prozesse im Hypothalamus und beeinflusst unter anderem die Prolaktinfreisetzung.

Für den Zusammenhang zwischen digitaler Nutzung und Verhalten sind vor allem die mesolimbische und mesokortikale Bahn von Bedeutung. Wenn wir eine Benachrichtigung erhalten oder durch Social Media scrollen, werden Dopaminspitzen ausgelöst, die den Nucleus accumbens aktivieren. Diese Aktivierung signalisiert unserem Gehirn: Das war eine Belohnung – mach das wieder!

Interessant ist dabei die enge Verbindung zum präfrontalen Cortex. Dieser Bereich ist unser Kontrollzentrum für rationales Denken und Impulssteuerung. Unter normalen Umständen sorgt der präfrontale Cortex dafür, dass wir nicht jedem Impuls sofort nachgeben. Doch bei ständiger Dopaminüberflutung wird seine Aktivität gehemmt, was unsere Selbstkontrolle schwächt. Wir greifen dann unbewusst und automatisch zum Smartphone – nicht, weil wir es brauchen, sondern weil unser Belohnungssystem es verlangt.

Langfristig führt diese Überstimulation zu einer sogenannten Dopamin-Desensibilisierung: Die Rezeptoren im Gehirn werden unempfindlicher, und wir brauchen stärkere oder häufigere Reize, um denselben Effekt zu erzielen. Dieser Mechanismus ähnelt dem, was bei Substanzabhängigkeiten beobachtet wird. Studien von Volkow et al. (2011) haben gezeigt, dass intensive Nutzung von Social Media ähnliche Veränderungen in der Aktivität des Belohnungssystems auslöst wie der Konsum von Nikotin oder Kokain.

Dopamin ist damit nicht nur ein Botenstoff für Freude, sondern ein Schlüsselfaktor für Verhalten und Motivation – und zugleich ein Einfallstor, über das digitale Plattformen unser Gehirn regelrecht „hacken“.

Wie Social Media unser Belohnungssystem hackt

Die Funktionsweise von Social Media ist kein Zufallsprodukt – sie basiert auf gezielter Verhaltenspsychologie und Neurowissenschaft. Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook sind so konzipiert, dass sie unser dopaminerges Belohnungssystem kontinuierlich aktivieren und uns immer wieder zurückholen. Dahinter stehen Prinzipien, die ursprünglich in der Glücksspiel- und Suchtforschung beschrieben wurden.

Eines dieser Prinzipien ist die „variable Belohnung“. Bereits in den 1950er-Jahren zeigte der Psychologe B.F. Skinner in seinen Experimenten mit Ratten, dass unvorhersehbare Belohnungen besonders starkes Verhalten hervorrufen. Wenn eine Handlung manchmal belohnt wird und manchmal nicht, wird sie häufiger ausgeführt als wenn die Belohnung zuverlässig und planbar erfolgt. Genau dieses Prinzip steckt hinter Social-Media-Feeds: Wir wissen nie, welcher Beitrag, welches Video oder welcher Kommentar als Nächstes erscheint. Diese Unvorhersehbarkeit sorgt für eine anhaltende Erwartungshaltung, die unser Gehirn in eine Schleife aus Dopaminfreisetzung und wiederholtem Verhalten versetzt.

Funktionen wie der „Infinite Scroll“, bei dem neue Inhalte endlos nachgeladen werden, eliminieren klare Endpunkte. Anders als bei einem Buch oder einem Film gibt es kein „Ende“. Diese offene Struktur nutzt unser Belohnungssystem aus, indem es uns ständig in der Schwebe hält: Der nächste Beitrag könnte noch interessanter sein. Studien zeigen, dass diese Mechanismen die Aktivität im Nucleus accumbens verstärken – der zentralen Schaltstelle für Belohnung und Suchtverhalten.

Zusätzlich wirken Push-Benachrichtigungen wie kleine Trigger, die unser dopaminerges System immer wieder anstoßen. Schon das Aufleuchten des Bildschirms oder das Vibrieren des Handys kann einen sogenannten „Dopamin-Antizipationsschub“ auslösen: Unser Gehirn reagiert nicht nur auf die eigentliche Belohnung (z. B. eine Nachricht), sondern bereits auf den Hinweis, dass eine Belohnung bevorsteht. Diese Mechanismen sind auch aus der Suchtforschung bekannt – etwa beim Klang von Münzen in einem Spielautomaten.

Apps sind zudem so programmiert, dass sie soziale Bestätigung belohnen. Likes, Kommentare und Followerzahlen bedienen unseren evolutionären Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit. Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass soziale Anerkennung dieselben Hirnregionen aktiviert wie materielle Belohnungen.

Diese Kombination aus variabler Belohnung, endlosem Scrollen und sozialen Triggern macht Social Media zu einem mächtigen Werkzeug, das tief in unser Belohnungssystem eingreift. Wir sind nicht schwach oder „undiszipliniert“, wenn wir ständig aufs Handy schauen – wir reagieren auf Mechanismen, die gezielt entwickelt wurden, um genau dieses Verhalten auszulösen.

Klinische Parallelen: Digitale Nutzung und Suchtmechanismen

Immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass übermäßige Smartphone- und Social-Media-Nutzung nicht nur ein harmloses Verhalten ist, sondern Parallelen zu klassischen Suchterkrankungen aufweist. Neurowissenschaftliche Studien mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) zeigen, dass beim Scrollen durch Social Media dieselben Hirnareale aktiviert werden wie bei Konsum von Nikotin oder Kokain – insbesondere der Nucleus accumbens, das „Belohnungszentrum“ des Gehirns.

Diese Aktivierungen gehen mit Veränderungen der Dopaminrezeptoren einher. Studien von Volkow et al. (2011) haben gezeigt, dass bei Menschen mit Substanzabhängigkeit die Dichte der D2-Dopaminrezeptoren im Striatum abnimmt. Ähnliche Befunde wurden mittlerweile auch bei Personen dokumentiert, die exzessiv digitale Medien nutzen. Diese Rezeptorveränderungen führen dazu, dass das Gehirn weniger empfindlich auf natürliche Belohnungen reagiert – einfache Freuden wie ein Spaziergang oder ein gutes Gespräch wirken weniger befriedigend, während der Drang nach intensiveren Reizen wächst.

Das DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen) listet Kriterien für Verhaltenssüchte auf, die sich auch auf digitale Nutzung anwenden lassen:

- Kontrollverlust: Unfähigkeit, die Nutzung zu reduzieren, selbst wenn der Wunsch besteht.

- Toleranzentwicklung: Der Drang, immer mehr Zeit mit digitalen Geräten zu verbringen.

- Entzugserscheinungen: Gereiztheit, Nervosität oder Unruhe, wenn das Gerät nicht verfügbar ist.

- Fortgesetzte Nutzung trotz negativer Folgen: Schlafprobleme, Konflikte oder Leistungsabfall, ohne dass das Verhalten angepasst wird.

Ein Beispiel hierfür ist eine Studie aus Südkorea (Kuss & Griffiths, 2017), in der Jugendliche mit exzessiver Smartphone-Nutzung typische Entzugssymptome zeigten: Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen und sogar körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen. Nach einer dreiwöchigen Abstinenzphase normalisierten sich viele dieser Symptome.

Die klinischen Parallelen zeigen deutlich: Digitale Nutzung kann eine Form der Verhaltenssucht darstellen, die neurobiologische Mechanismen von Substanzabhängigkeit teilt. Der entscheidende Unterschied: Während Drogen von außen zugeführt werden, nutzt die digitale Welt körpereigene Belohnungswege aus.

Diese Erkenntnisse sind entscheidend für den Umgang mit Digital Detox: Wer sein Smartphone bewusst reduziert, entzieht sich nicht nur Ablenkung, sondern unterbricht auch suchtähnliche Mechanismen im Gehirn.

Stress, Cortisol und Schlafphysiologie

Digitale Überlastung wirkt nicht nur auf unser Belohnungssystem, sondern auch auf das Stresshormon Cortisol und den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das Zusammenspiel dieser Faktoren beeinflusst unsere Gesundheit auf einer tiefen biologischen Ebene.

Das Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System (HPA-Achse) reguliert die Ausschüttung von Cortisol. In Stresssituationen aktiviert der Hypothalamus die Hypophyse, die wiederum die Nebennieren zur Cortisolproduktion anregt. Dieses Hormon hilft uns kurzfristig, aufmerksam und leistungsfähig zu bleiben. Doch ständige digitale Reize – E-Mails am Abend, Push-Benachrichtigungen in der Nacht oder das Scrollen vor dem Schlafengehen – führen zu einer chronischen Überaktivierung der HPA-Achse.

Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (2021) zeigte, dass Menschen mit hoher Smartphone-Nutzung signifikant erhöhte Cortisolwerte aufweisen. Chronisch erhöhte Cortisolspiegel stehen in Zusammenhang mit Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Bluthochdruck und einem geschwächten Immunsystem.

Besonders problematisch ist der Einfluss auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das Licht von Bildschirmen enthält hohe Anteile von Blaulicht, das die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin hemmt. Die Harvard Sleep Study (2021) belegt, dass Personen, die vor dem Schlafengehen Bildschirme nutzen, im Schnitt 45 Minuten später einschlafen, weniger Tiefschlafphasen durchlaufen und sich am Morgen weniger erholt fühlen. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn Social Media oder Nachrichteninhalte zusätzlich emotional aktivierend wirken, wodurch der Cortisolspiegel weiter steigt.

Die Folgen sind weitreichend: Weniger Tiefschlaf reduziert die Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu konsolidieren und emotionale Erlebnisse zu verarbeiten. Gleichzeitig beeinträchtigt chronischer Schlafmangel die exekutiven Funktionen des präfrontalen Cortex, die für Impulskontrolle und Planung zuständig sind. So entsteht ein Teufelskreis: Schlechter Schlaf verstärkt Stress, erhöhter Stress stört den Schlaf – und digitale Überreizung ist oft der Auslöser.

Digital Detox kann hier gezielt ansetzen: Schon wenige Tage mit bildschirmfreien Abenden normalisieren den Melatoninspiegel und verbessern die Schlafqualität. Zudem sinkt das Cortisolniveau messbar, was langfristig das Herz-Kreislauf-System entlastet und die Regeneration des Gehirns fördert.

Besonders gefährdet: Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für die negativen Effekte digitaler Überstimulation, da ihr Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet. Der präfrontale Cortex, der für Impulskontrolle, Planung und Entscheidungsfähigkeit zuständig ist, reift erst im Alter von etwa 25 Jahren vollständig aus. Das bedeutet: Jugendliche verfügen noch nicht über die gleichen neurobiologischen Kontrollmechanismen wie Erwachsene, um exzessiven digitalen Reizen zu widerstehen.

Studien zeigen besorgniserregende Zusammenhänge. Eine große Untersuchung von Twenge & Campbell (2018) ergab, dass Jugendliche, die mehr als fünf Stunden täglich Social Media nutzen, doppelt so häufig depressive Symptome aufweisen wie Gleichaltrige mit geringerem Konsum. Zudem gibt es deutliche Hinweise auf eine Verbindung zwischen hoher Bildschirmzeit und ADHS-ähnlichen Symptomen: Forscher der University of Southern California fanden heraus, dass Jugendliche mit hoher Smartphone-Nutzung nach 24 Monaten signifikant häufiger Aufmerksamkeitsprobleme entwickelten.

Auch die körperliche Entwicklung wird beeinflusst. Kinder unter fünf Jahren, die regelmäßig mehr als zwei Stunden pro Tag vor Bildschirmen verbringen, zeigen laut einer kanadischen Studie (Madigan et al., 2019) eine verzögerte Sprachentwicklung. Der Grund: Zeit vor Bildschirmen ersetzt aktive, interaktive Lern- und Spielsituationen, die für die kognitive und soziale Entwicklung entscheidend sind.

Ein weiteres Problem ist der gestörte Schlafrhythmus. Jugendliche, die Smartphones im Schlafzimmer nutzen, gehen später ins Bett, schlafen kürzer und wachen häufiger auf. Die Kombination aus Blaulicht und sozialer Stimulation (z. B. durch nächtliche Nachrichten) erhöht das Risiko für chronischen Schlafmangel, der wiederum mit Angststörungen und Lernschwierigkeiten verknüpft ist.

Digital Detox ist für junge Menschen deshalb nicht nur eine Frage des Wohlbefindens, sondern eine entscheidende Präventionsmaßnahme. Klare Bildschirmzeit-Regeln, handyfreie Zeiten und elterliche Vorbilder können helfen, das Belohnungssystem zu entlasten und gesunde Routinen zu fördern.

Wie Digital Detox neurobiologisch wirkt

Digital Detox ist weit mehr als nur eine Modeerscheinung – es handelt sich um eine Intervention, die messbare neurobiologische Veränderungen im Gehirn bewirken kann. Wenn wir unsere Bildschirmzeit reduzieren, entlasten wir nicht nur unser Belohnungssystem, sondern fördern die Regeneration zentraler Hirnregionen, die für Motivation, Selbstkontrolle und Stressregulation verantwortlich sind.

Studien wie die von Devi & Singh (2023) zeigen, dass bereits eine einwöchige Smartphone-Pause zu einer deutlichen Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit führt: Die Teilnehmer berichteten von 23 % gesteigerter Konzentration und einer 17 % besseren Schlafqualität. Diese Effekte sind nicht nur subjektiv – funktionelle MRT-Aufnahmen zeigen eine erhöhte Aktivität im präfrontalen Cortex, der unsere exekutiven Funktionen steuert und für Impulskontrolle zuständig ist.

Ein weiterer zentraler Effekt von Digital Detox ist die Erholung des dopaminergen Systems. Bei ständiger Überstimulation reduziert das Gehirn die Empfindlichkeit seiner Dopaminrezeptoren, um die Flut an Signalen auszugleichen. Während digitaler Pausen können diese Rezeptoren wieder sensibler werden, sodass alltägliche, natürliche Belohnungen – wie soziale Interaktion oder körperliche Aktivität – wieder stärkere positive Effekte hervorrufen. Dies hilft, das Gleichgewicht zwischen künstlichen und natürlichen Reizen wiederherzustellen.

Auch das Stresssystem profitiert. Die HPA-Achse, die Cortisol ausschüttet, wird durch digitale Dauerreize überaktiviert. Schon nach wenigen Tagen ohne abendliche Bildschirmzeit sinken die Cortisolwerte messbar, was wiederum den Schlafrhythmus stabilisiert und das Immunsystem entlastet. In einer Studie des Max-Planck-Instituts (2021) sank der durchschnittliche Cortisolspiegel bei Teilnehmern nach einer einwöchigen Digital-Detox-Phase um rund 20 %.

Zudem verbessert sich die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zu bilden. Achtsamkeitsübungen und bewusste Offline-Aktivitäten – wie Lesen, Spaziergänge oder kreative Hobbys – regen den Hippocampus an, der für Gedächtnisbildung und Stressreduktion entscheidend ist. Programme wie Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) zeigen, dass regelmäßige digitale Pausen kombiniert mit Meditation die Aktivität im präfrontalen Cortex erhöhen und die emotionale Stabilität fördern.

Digital Detox wirkt somit wie ein Reset-Knopf für das Gehirn: Es reduziert Überreizung, stärkt die Selbstkontrolle und macht uns wieder empfänglicher für echte, nachhaltige Belohnungen – eine entscheidende Grundlage für langfristiges Wohlbefinden.

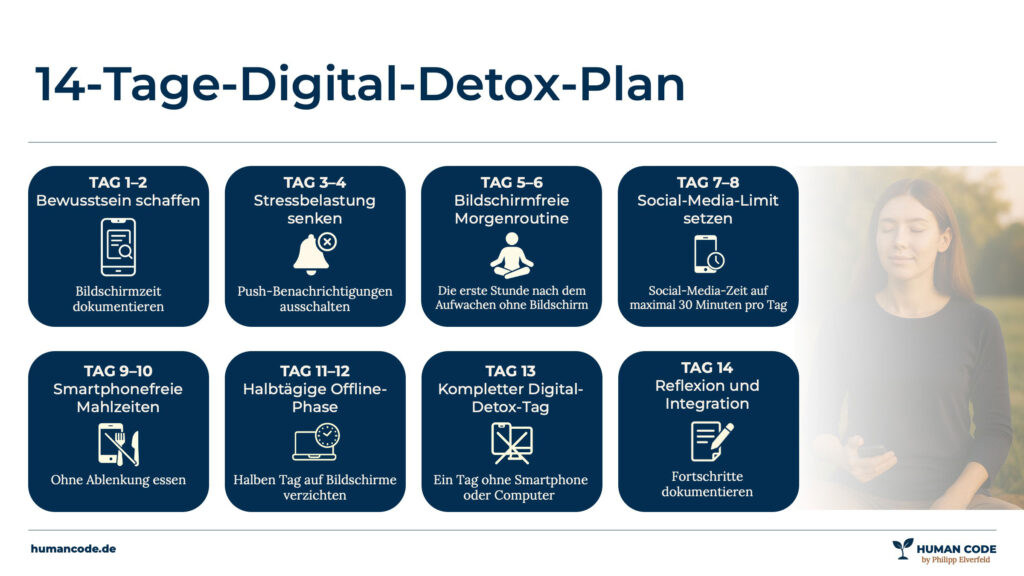

14-Tage-Digital-Detox-Plan

Ein strukturierter Digital-Detox-Plan hilft, die Nutzung schrittweise zu reduzieren und neurobiologische Erholung zu ermöglichen. Der folgende 14-Tage-Plan basiert auf evidenzbasierten Methoden aus der Verhaltenspsychologie und Neurowissenschaft und ist so konzipiert, dass er das dopaminerge System entlastet, den Cortisolspiegel senkt und die Selbstkontrolle stärkt.

Tag 1–2: Bewusstsein schaffen

Beginne damit, deine Bildschirmzeit zu dokumentieren. Nutze Tracking-Apps, um zu sehen, wie oft du dein Smartphone entsperrst. Schon das Bewusstmachen kann die Nutzung reduzieren (Selbstbeobachtung aktiviert den präfrontalen Cortex).

Tag 3–4: Push-Benachrichtigungen ausschalten

Jede Benachrichtigung löst einen kleinen Dopaminschub aus. Studien zeigen, dass das Deaktivieren nicht notwendiger Push-Nachrichten die Stressbelastung senkt und die Zahl der „automatischen“ Handygriffe verringert.

Tag 5–6: Bildschirmfreie Morgenroutine

Die erste Stunde nach dem Aufwachen ohne digitale Reize zu verbringen, stabilisiert den Cortisolrhythmus und verhindert die frühmorgendliche Dopaminüberflutung. Alternativen: Meditation, Journaling oder Bewegung.

Tag 7–8: Social-Media-Limit setzen

Reduziere Social-Media-Zeit auf maximal 30 Minuten pro Tag. Die Forschung zeigt, dass bereits diese Reduktion depressive Symptome deutlich senken kann (Hunt et al., 2018).

Tag 9–10: Smartphonefreie Mahlzeiten

Ohne Ablenkung zu essen verbessert die Achtsamkeit und reduziert stressbedingtes Cortisol.

Tag 11–12: Halbtägige Offline-Phase

Ein halber Tag komplett ohne Bildschirm reduziert Reizüberflutung und stärkt das dopaminerge System für natürliche Belohnungen.

Tag 13: Ein kompletter Digital-Detox-Tag

Ein Tag ohne Smartphone oder Computer ermöglicht ein vollständiges „Reset“ für das Belohnungssystem.

Tag 14: Reflexion und Integration

Dokumentiere deine Fortschritte. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass das bewusste Festhalten positiver Effekte die neuronale Konsolidierung neuer Gewohnheiten verstärkt.

Dieser Plan nutzt neurobiologische Prinzipien: Reduktion von Dopaminspitzen, Normalisierung der HPA-Achse und Förderung von Präfrontal-Aktivität – ein wissenschaftlich fundierter Weg, das Gehirn zu entlasten und langfristig gesündere Routinen zu etablieren.

Handlungsempfehlungen zum Digitalen-Detox

Die Forschung ist eindeutig: Exzessive Bildschirmzeit und ständige digitale Reizüberflutung belasten unser Gehirn, unser Hormonsystem und unsere psychische Gesundheit nachhaltig. Dopamin-Desensibilisierung, chronisch erhöhte Cortisolspiegel und Schlafstörungen sind nur einige der nachgewiesenen Folgen. Gleichzeitig schwächt die ständige Erreichbarkeit unseren präfrontalen Cortex – die Schaltzentrale für Impulskontrolle und Planung. Das Resultat ist ein Kreislauf aus Ablenkung, Erschöpfung und sinkender Lebensqualität.

Digital Detox bietet einen wissenschaftlich fundierten Ausweg. Studien belegen, dass bereits wenige Tage gezielter Offline-Zeiten die Aktivität des Belohnungssystems normalisieren, die Stresshormone senken und die Schlafqualität verbessern können. Wichtig ist dabei nicht der komplette Verzicht auf digitale Geräte, sondern die bewusste und kontrollierte Nutzung.

Praktische Handlungsempfehlungen:

- Starte klein: Beginne mit kurzen, klar definierten Pausen – z. B. 30 Minuten am Morgen ohne Bildschirm.

- Reduziere Trigger: Schalte Push-Benachrichtigungen aus und lege das Smartphone bewusst außer Reichweite.

- Nutze analoge Alternativen: Lesen, Bewegung oder soziale Interaktion fördern natürliche Dopaminspitzen.

- Achte auf Schlafhygiene: Mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen bildschirmfrei bleiben, um Melatoninproduktion und Schlafqualität zu verbessern.

- Integriere Achtsamkeit: Meditation und Journaling aktivieren das parasympathische Nervensystem und fördern neuronale Erholung.

Digital Detox ist kein einmaliges Projekt, sondern eine langfristige Strategie für mehr Fokus, Energie und emotionale Stabilität. Indem wir bewusst Pausen schaffen, geben wir unserem Gehirn die Chance, sich zu regenerieren und wieder sensibler auf echte, erfüllende Erfahrungen zu reagieren – ein entscheidender Schritt für mentale Gesundheit und nachhaltiges Wohlbefinden.

Literaturverzeichnis

- ARD/ZDF-Onlinestudie (2023): Nutzung von Online-Angeboten in Deutschland.

Quelle: https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/2023 - Montag, C. & Walla, P. (2016): „Carrying the smartphone to the next generation: Cognitive and behavioral impacts.“ Frontiers in Psychology.

DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00582 - Volkow, N. D. et al. (2011): „Dopamine and reward circuitry in addiction.“ Nature Reviews Neuroscience. DOI: 10.1038/nrn3119

- Wise, R. A. (2004): „Dopamine, learning and motivation.“ Nature Reviews Neuroscience. DOI: 10.1038/nrn1406

- Alter, A. (2017): Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. Penguin Press.

- Turel, O. et al. (2014): „Neural correlates of problematic smartphone use: A functional MRI study.“ PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0091536

- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017): „Social networking sites and addiction: Ten lessons learned.“ International Journal of Environmental Research and Public Health.

DOI: 10.3390/ijerph14030311 - DSM-5 (2013): „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition.“ American Psychiatric Association.

- Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (2021): Studie zu Cortisol und Smartphone-Nutzung.

- Harvard Sleep Study (2021): „Evening use of light-emitting devices affects sleep, circadian timing, and alertness.“ PNAS. DOI: 10.1073/pnas.1418490112

- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018): „Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents.“ Preventive Medicine Reports. DOI: 10.1016/j.pmedr.2018.10.003

- Madigan, S. et al. (2019): „Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test.“ JAMA Pediatrics. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2018.5056

- Devi, R. & Singh, A. (2023): „The impact of smartphone detox on mental health and cognitive performance.“ Journal of Behavioral Health.

- Kushlev, K. et al. (2019): „Smartphone use and well-being: Experimental evidence.“ Journal of Experimental Psychology: Applied. DOI: 10.1037/xap0000190

- Hunt, M. G. et al. (2018): „No more FOMO: Limiting social media decreases loneliness and depression.“ Journal of Social and Clinical Psychology. DOI: 10.1521/jscp.2018.37.10.751

- Kabat-Zinn, J. (2013): Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Bantam Books.